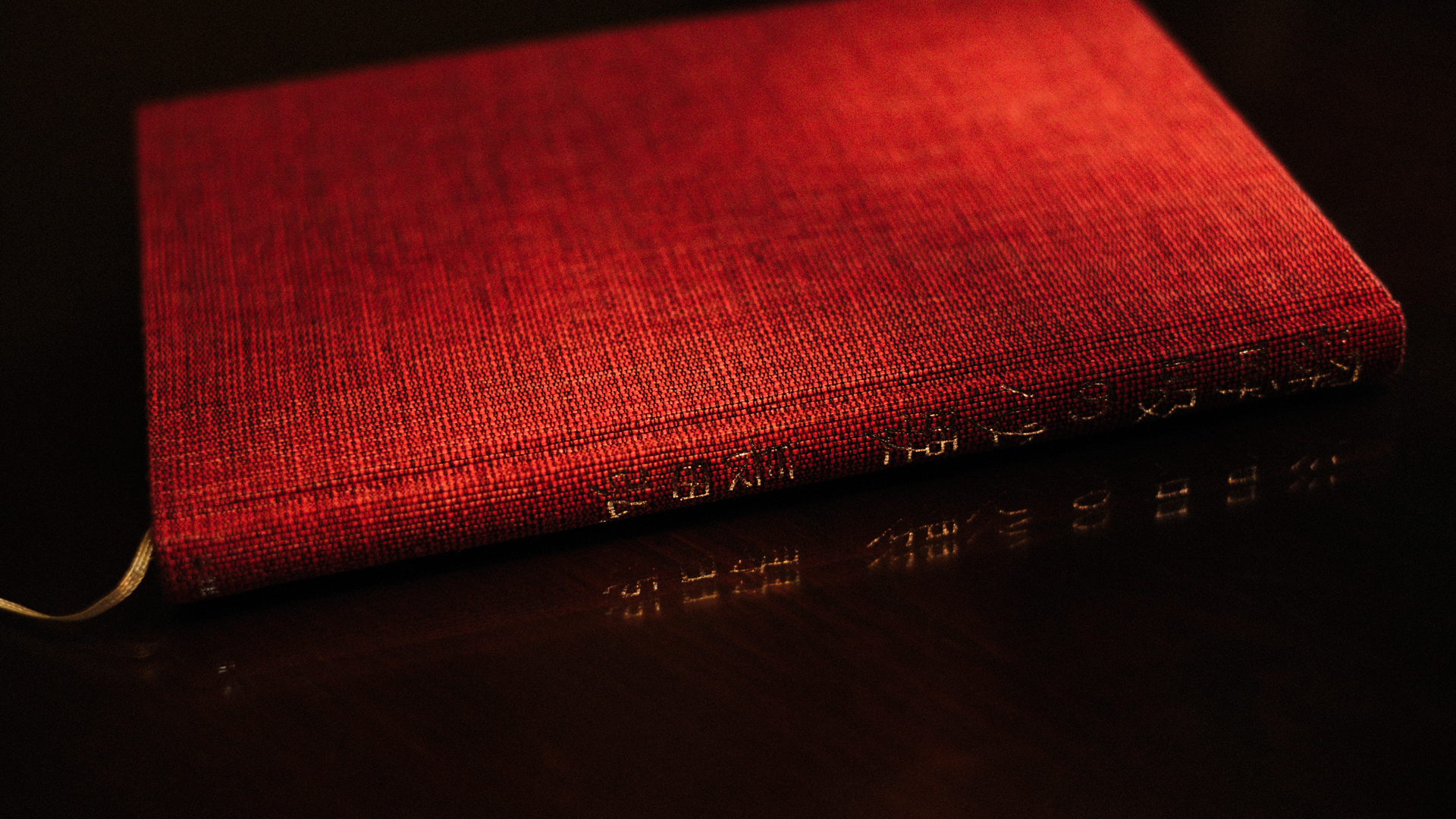

夏の終わり、数年ぶりに手にとった長田弘さんの散文詩集。

そこに紡がれた言葉は、春から夏にかけて多忙と混沌を極めた頭をゆっくりとほぐし、整えてくれた。

読んだ後に見えた景色を誰かと共有したくて、

文筆家の大平一枝さんと写真家の笠井爾示さんに、短い読書感想文のようなメールを送った。

「是非読んでみてください」という言葉を添えて。

ふたりには、どんな景色が見えただろう?

編集:落合真林子(OIL MAGAZINE / CLASKA)

思考の巡礼

文/大平一枝

一.

ベストセラーやヒット曲は苦手なのである。

流行や消費に負けたような気持ちになるからという、ありがちな理由で。

だから、詩人の長田弘作品も、最も有名な『深呼吸の必要』だけあえて手を付けていなかった。

8月。編集者からメールが届いた。

『先週末に久しぶりに「深呼吸の必要」を手に取って読んでみたら、今の自分自身に必要としている言葉(もしかしたら社会全体にとっても?)が、すべて書いてありました。

2020年夏の終わり、大平さんが書く「深呼吸の必要」の読書感想文が読んでみたいと思いました』

私は、もうひとつ長年気になっていたけれど読む気持ちになれなかった、ある感想文のことを思い出していた。33年ぶりに奇跡のようなめぐり合わせで私の手元に還ってきた1冊の拙い読書ノートである。

二.

1981年、16歳の私は5月から翌1月10日まで34冊の読書感想を綴った。1冊につき1ページ、ときに3ページのときもある。クラスで一人、自主的に担任教師に提出していた。

教師が丁寧に一冊ずつ赤字のコメントを入れ、返してくれた。

新卒で赴任、爽やかな風貌が校内で人気だったその教師はしかし、クラスでは若さゆえの情熱的な口調が苦手という理由で、打ち解ける生徒が少なかった。3年間担任だったが、私も深く話したことは一度もない。

彼は毎日遅くまで教務室にいたから、忙しかったのだろう。7月半ばからコメントがなくなった。それでも私はノートを取りに行っては書き、先生の机に置いた。読んでもらうことより書きとめておきたい思いが強かった。ついでに読んでもらえたら、成績や内申書の足しになるかもくらいの計算じみた動機だった。

あるとき教師は申し訳無さそうに言った。

「ごめん。ノート失くしてしまった」

机はいつも書類の山であったことと、彼にとってあのノートはその程度のものだったんだなとわかったことの両方について、しょうがないと思った。今思えば、忙しい中、一生徒の自己満足的な行為に付き合ってくれただけでもありがたいのだが、当時は彼に対する信頼を失くしただけで、ノートの存在をすぐに忘れた。

三.

きみはある日、突然おとなになったんじゃ

なかった。気がついたら、きみはもうおとな

になっていた。なった、じゃなくて、なって

いたんだ。ふしぎだ。そこには境い目がきっ

とあったはずなのに、子どもからおとなにな

るその境い目を、きみがいつ跳び越しちゃっ

てたのか、きみはさっぱりおぼえていない。

『深呼吸の必要 一』より

四.

3年間これといった思い出もないまま、高校を卒業した。男女の仲も悪く、一度も同窓会が開かれなかった。

33年後。学校をあげての大同窓会が催され、友だちに誘われ恐る恐る参加してみると、8クラスのなかでいちばん出席率が高かった。みんな本当は会いたかったんだな、と心がやわらかにほどけた。担任教師まで参加しているのは2クラスだけ。何校か校長を務めたのち定年を迎え、今は個人的に歴史研究をしているという白髪のあの先生がいた。

宴会後、クラス単位で集まった同窓会で、彼は静かに語った。

「あれからいくつも赴任し、たくさんの教え子を持ちました。きみたちは僕のはじめての生徒です。教師になりたてで僕もいっぱいいっぱいだった。その後経験を積むほど、きみたちにもっとこうしてあげればよかったああすればよかったと、思いが募った。この場を借りて言わせてください。教師として何もしてあげられず、あのときはごめんな」

元女子は泣き出し、何人かの元男子の目には涙がにじんでいた。

「活躍しているね。時々読ませてもらっているよ」

酌をしにいった私に、先生は言った。覚えていてくださったのかと驚いていると、さらに続けた。

「君に返さなきゃいけないものがある。住所を教えて」

ひと月ほどして、読書ノートが届いた。卒業後、ノートが出てきたのだという。私の実家は何度も転居しているので住所がわからない。同窓会もなかった。返す宛もないのに、いつか渡そうと幾多の学校を経て、定年まで持ち歩いた先生の気持ちに胸がいっぱいになった。私こそごめんなさいと、謝りたくてたまらなかった。

それから5年。

私の強烈な読書体験は高校3年間にあり、文章を生業にという強い志は、あの期間に明確な輪郭を持った。

だからこそひどく恥ずかしく、じつはノートが届いてから今夏まで一度も繙(ひもと)けずにいた。

届いた折にちらっと開いたら、16歳の下手でいびつな鉛筆の字が並んでいて、どうにもいたたまれずパタンとすぐ閉じた。自意識の塊のようなあの頃の自分と対面する勇気がなかった。

けれども『深呼吸の必要』を読んで、ふと思った。あのノートには、子どもとおとなの境い目が記されているのではないか。ただの本好きから、いつか本にまつわる仕事をという指針ができた、私の境い目が。

五.

「遠くへいってはいけないよ」。

子どもだった自分をおもいだすとき、き

みがいつもまっさきにおもいだすのは、そ

の言葉だ。子どものきみは「遠く」へゆくこ

とをゆめみた子どもだった。だが、そのとき

のきみはまだ、「遠く」というのが、そこま

でいったら、もうひきかえせないところな

んだということを知らなかった。

「遠く」というのは、ゆくことができても、

もどることのできないところだ。おとなのき

みは、そのことを知っている。おとなのきみ

は、子どものきみにもう二度ともどれないほ

ど、遠くまで来てしまったからだ。

『深呼吸の必要 四』より

六.

『深呼吸の必要』に、繰り返し書かれている。

—— きみはいつからおとなになったんだろう。

—— いったいいつ、子どもじゃなくなっていたんだろう。

ずいぶん遠くへ来てしまった。いつまで子どもだったか思い出せるはずなどないと思っていたが、この夏、そっと開いたノートの中の16歳は、世の中のたくさんの「なぜ」について、赤面するほど真剣に考えていた。ときにはだらだらと3ページにも渡って鉛筆で延々自分に問いかけ、思考していた。

このときまで、私は子どもだったのだとわかった。

今、私はあまり「なぜ」と言わない。おおかたのことはネットでわかるし、もっと大きくて厄介で根源的なことについては、考えてもしょうがないと諦めることも多い。自分の頭でなぜそうなっているのか、考えなくなった。

しかし、かつて自分も『「なぜ」と元気にかんがえるかわりに、「そうなっているんだ」という退屈なこたえで、どんな疑問もあっさり打ち消して』(『深呼吸の必要』)しまわないひとりの子どもだったのだ。

混沌とした季節が信じられない早さで過ぎてゆくなか、本書と一冊のノートとの出会いは奇跡のような人生の巡りの旅をもたらしてくれた。

それは巡礼のような、不思議な邂逅であった。

Profile

大平一枝 Kazue Odaira

文筆家。長野県生まれ。失われつつあるが失ってはいけないもの・こと・価値観をテーマに各紙誌に執筆。著書に『東京の台所』、『男と女の台所』、『ジャンク・スタイル』、『届かなかった手紙』、『紙さまの話』、『あの人の宝物』ほか多数。OIL MAGAZINEにて「令和・かぞくの肖像」連載中。

Instagram:@oodaira1027

あのとき、かもしれない

写真/笠井爾示

Profile

笠井爾示 Chikashi Kasai

写真家。1970年生まれ。東京都出身。1995年に初の個展『Tokyo Dance』を開催。以降、音楽、ファッション、カルチャー誌などエディトリアルの分野で活躍。これまで出版された作品集は『dance double』、『波珠』、『Karte』、『東京の恋人』、『トーキョーダイアリー』など。OIL MAGAZINEでは、連載「令和・かぞくの肖像」の撮影を担当。

Instagram:@kasai_chikashi_

夏のあと、深呼吸ひとつ