今回は、猫の暮らしを記録した2冊の写真集を紹介。

いずれも撮った人の優しい眼差しを感じながら猫の生き様を感じられる名作です。

写真・文:加藤孝司 編集:落合真林子(OIL MAGAZINE / CLASKA)

1冊目に紹介するのは、写真家・安彦幸枝さんによる『庭猫スンスンと家猫くまの日日』。

ある日クマザサの間から現れた猫「くま」と、庭にやってくる通い猫「スンスン」の日々を写真とテキストで綴った写真集だ。

くまは外猫から友人たちと暮らす家の住人に、やがて安彦さんと安彦さんの旦那さんと暮らすことになった三毛の人懐っこいおばあちゃん猫。

日向ぼっこが好きで、天気が良い日は紐をつけて庭の散歩を楽しんだ。その姿が愛らしい。食欲が旺盛で、子猫が同居猫として家にやってきても家族として迎え入れる優しい猫だ。

スンスンは、安彦さんが時折近所で見かける野良猫。

「困ったらおいで」と声をかけておいたら、ある日本当に安彦さんちの庭に現れたという。

スンスンは少し毛がバサバサしていて、ハチワレの顔と薄いグリーンの眼がクールな老猫だ。鼻炎気味でいつも“スンスン”と鼻を鳴らしているからその名前がつけられた。

後からわかったことだけど、近所の駄菓子屋のおじさんからは「タロー」と呼ばれていたみたいだ。

僕が子どもの頃も、野良猫がどこからか迷いこんで来ることがたびたびあった。

子猫の時もあれば成猫のこともあった。近所の子ども同士で代わりばんこにご飯をあげたり面倒をみたりした。そしてある日、ふと姿を見せなくなる。

他の町に行ったのかもしれないし、もしかしたらくまみたいに猫好きの親切な誰かの家に引き取られて、家猫になったのかもしれない。

最近だと、ある年の秋の終わり頃、子猫が家の前に止めていたスクーターのカバーの中に居ついたことがある。

その子は昼間たまに散歩に出かけるけど、だいたいスクーターの下か、向かいの家と家の僅かなすき間にちょこんと座っていた。ご飯をあげるとカリカリと音を立てて勢いよく食べた。11月も終わる頃、子猫が冬を一人で越すのは厳しかろうと猫好きの友達に頼んで家猫として迎え入れてもらった。

子猫だと思って子猫用の栄養価の高いご飯をあげていたが、病院で検査をしたら歯が一本もない18歳のおばあちゃん猫だったと聞いて驚いた。その猫は「チッチ」と名付けられ家猫として幸せに暮らし、20歳で老衰で亡くなった。5年ほど前の話だ。

スンスンは、安彦さんちのほかにあと二軒「家」を持っているみたいだった。

個人的に“野良猫がいる町にはいい人が多い”という持論を持っている。家の前のきれいに整えられた植木もそうだが、誰のためでもないものに目と手をかけられる人がいる町は、なんだか安心する。野良猫だって、自由気ままに暮らしているようにみえて、車が多く冷たいアスファルトでできた都会の街ではきっと生きづらいはずだ。

そんな猫に目をかけ心を傾けることができる土地に住む人は、きっと気持ちに余裕があるに違いない。

安彦さんは、庭で、そして町で暮らすスンスンを優しい眼差しで写真に撮る。そしてある日別邸の庭で突然亡くなってしまったスンスンの骨を譲り受け、庭の畑に埋める。

骨を埋めた場所に、料理人である旦那さんがいろんな野菜の種を撒く話は、この本の中で僕が一番好きなエピソードだ。そこに撒かれた野菜の種が美しくみずみずしい野菜になり、猫たちの思い出とともにそれを食べる人の身体の一部になる。愛する猫の命が輪廻転生しこの地球の上でぐるぐるまわる様が見えてくる。

安彦さんちの愛猫になったくまの骨も、その後スンスンが眠る庭の畑に仲良く埋められた。

『庭猫スンスンと家猫くまの日日』は、愛する2つの命と出会いこの世から旅立つまでのストーリーだが、不思議と哀しさよりも温かさ、愛おしさが心に残る。それは、巡り巡るこの世の命の営みを安彦さんの写真と言葉が静かに受け入れ、亡くなっていく命が次の命に鮮やかに繋がっていくという、ありふれた、だが奇跡的な希望を写し出しているからだろう。

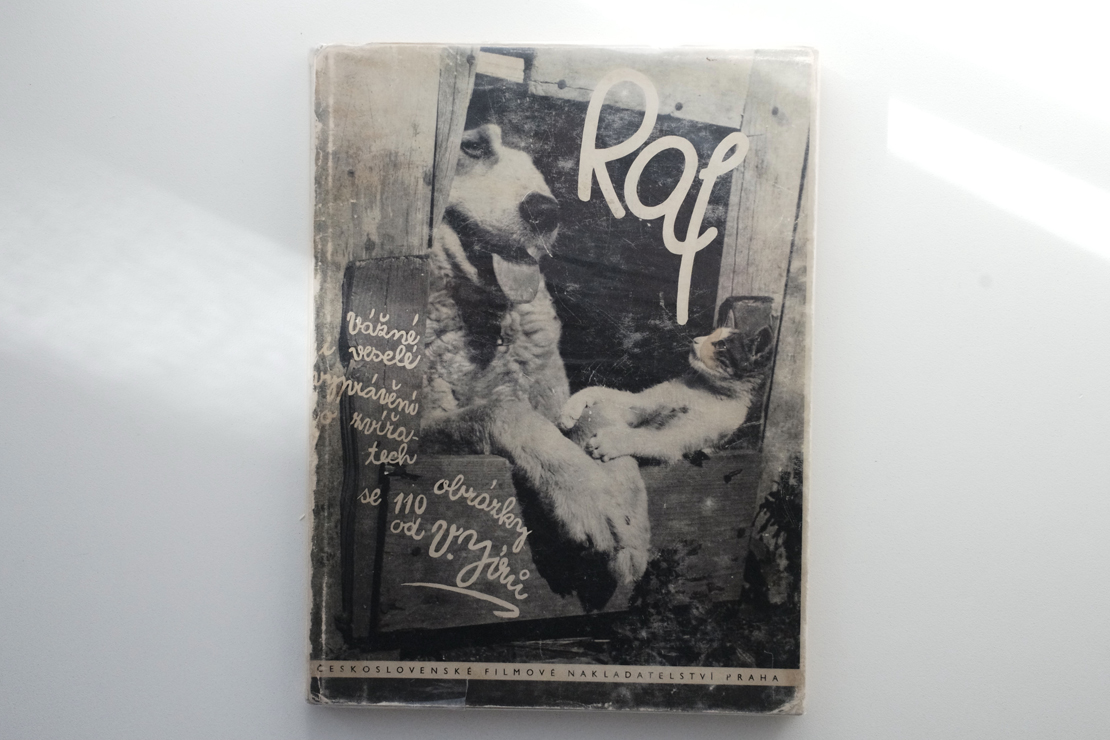

1947年出版/ハードカバー/モノクロ テキストはチェコ語

2冊目に紹介したいのは、植物や風景写真などでも知られるチェコの編集者であり写真家のヴァーツラフ・ジル(Vaclav Jiru) が戦後に出版した作品『Raf』。

はじめて目にしたのは20年ほど前、神保町の古書店だった。その時はプレミアム価格で衝動買いすることができなかったが、3年ほど前に吉祥寺の古書店で再会し購入した。

主人公は穏やかな表情が印象的なセントバーナード犬の「ラフ」だが、野性味溢れる猫も主役的に描かれている。なんといってもラフの小屋でくつろぐ猫の姿が可愛らしい。

ヒヨコやハト、ウサギ、ブタ、ウマ、ヘビ、ニワトリ、ウサギなども登場。天真爛漫な猫の日常が生き生きと写し出されていて、優しい気持ちになれる。

全体の1/3くらいは猫の冒険譚にさかれていて、1960年に再販された新装版では、猫が主役に置き換えられているのもうなずける。

猫がヘビに睨まれるスリリングなページには、我が愛猫ジャスパーも釘付けになっていた。

一言も読めないけれど、チェコ語で書かれたテキストが並ぶページも美しい。ざらついた紙の質感もよく、印刷にもこだわりが感じられ、ページを一つひとつめくるのが楽しい一冊である。