今年の春に資生堂を独立し、フリーランスのグラフィックデザイナーとしての活動をスタート。「OIL MAGAZINE」のロゴデザインは、彼の手によるものだ。手書きによるデザインにこだわり、和とも洋とも括り切れない独特の作風。現在27歳の彼に、今までとこれからについて話を聞いた。連載初回拡大版、前・後編の2回に分けてお届けしよう。

写真:松浦摩耶 文・編集:落合真林子(OIL MAGAZINE / CLASKA)

「やりたいこと」が見えた日。

小林一毅 IKKI KOBAYASHI

1992年滋賀県彦根市生まれ。2015年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。資生堂クリエイティブ本部を経て2019年に独立。東京TDC賞、JAGDA新人賞、日本パッケージデザイン大賞銀賞、Pentawards Silver受賞。Instagram: @kobayashi.ikki

グラフィックデザインとの出会い

この度は、「OIL MAGAZINE」のロゴをデザインしていただき、ありがとうございました。今年のはじめに偶然小林さんの作品を目にする機会があったのですが、「この人にロゴをデザインしてほしい!」と、直感的に思ったんです。地に足がついた感じがしつつも、作品からにじみ出る自由さとユーモアがとても魅力的で。

- 小林さん:

- (※以下、敬称略)ありがとうございます。

その時は、どういうキャリアの方かまったくわからなかったのですが、後にまだ20代の方だと知って驚きました。はじめてお会いした時は、資生堂に勤める会社員でしたね。

- 小林:

- そうですね。ちょうど退社をする直前でした。

資生堂には何年在籍されたんですか?

- 小林:

- 4年です。

その4年というのは、短いほう?

- 小林:

- 短いと思います。退社する時に、「4年で辞めたのは、仲條正義さん、佐藤晃一さん、それから

小村雪岱 (資生堂書体を考案した日本画家)と、お前くらいだぞ」って、プレッシャーをかけられました(笑)。

ゆくゆく独立するという構想は、もともとあったのでしょうか。

- 小林:

- 飽きっぽい性格なので、「同じ組織に長く勤められないだろうな」とは何となく思っていましたけど、最初から具体的に計画をしていたわけではないです。でも入社する時に、学生時代の恩師から「一毅ちゃんは……3年、4年くらいかな」って言われて。

独立するまで、という意味?

- 小林:

- どうなんでしょう。僕としては、「4年で辞められるくらいの実力をつけろ」という意味にも受け取ったので、そういう気持ちで頑張りました。

「グラフィックデザイン」というものを最初に意識したのはいつですか?

- 小林:

- 父がグラフィックデザイナーなんです。いわゆる企業デザイナーなのですが、小さな頃から父が担当しているCMを見たり、家の中に佐藤晃一さん(資生堂出身のグラフィックデザイナー)の作品ポスターが飾ってあったりしたので、普段の暮らしの中で何となく意識するものではありました。でも、最初の衝撃的なグラフィック体験という意味では、マックス・フーバー(20世紀中盤にスイスで活躍したグラフィックデザイナー)ですね。

どんなところが衝撃的だったんでしょう。

- 小林:

- いわゆる“構成美”が。高校3年生の時に銀座の「ギンザ・グラフィック・ギャラリー」でマックス・フーバーの個展が開かれたんです。今思えば、それが人生ではじめて自分の意思で見に行った展覧会ですね。とにかく素晴らしくて、「こんなデザイナーになりたい!」って思いました。で、両親に「定期買うから」ってもらったお金で、分厚い作品集を買って。もちろんバレて、めちゃくちゃ怒られましたけど(笑)。

たしかにこういう作品集って、高校生のお小遣いではなかなか手が届かない金額ですよね(笑)。

- 小林:

- 月並みな表現ですけど、もう擦り切れるほど見ていますね。今でも、仕事中に迷った時に眺めて「よし、大丈夫だ」って。自分にとっての精神安定剤のような存在です。

多摩美はテーマパークのようだった

高校3年生というと、その後の進路を本格的に考えるタイミングですね。その後、多摩美術大学に進学されたそうですが、グラフィックデザイナーを目指すという話をお父さんにされた時は、どんな反応でしたか。

- 小林:

- 喜んでましたよ。父自身が学生時代に多摩美を志望していたらしくて、僕が高校1、2年の頃からやたらと多摩美をプッシュしてきたんです。父が一人でオープンキャンパスに行って、「いいぞー、多摩美は」っていろいろ情報をくれたりして(笑)。

美術予備校にも通われたんですか?

- 小林:

- はい。受験に役立つ技術や知識の他にも、デザイナーとしての“生きる力”の土台になるようなことをたくさん教えてくれた良い学校でした。「今は“眼を鍛える”ということをやらなきゃだめな時期だから、とにかく色々な展覧会を見なさい」と教えられて。

多摩美時代は、どんな学生だったんでしょう。

- 小林:

- 楽しい人がいっぱいいるし、そういう人たちといるのが刺激的で、めちゃくちゃ多摩美が好きだったんです。「ディズニーランドみたいだ」って思っていたくらい。絶対に入りたいと思って入った学校だし、「この先生に教わりたい」という明確な目的も持っていたので……そうですね。結構真面目な学生だったかもしれません。

多摩美の卒業制作「空想正倉宝物図」のことについて話を聞かせてください。この作品は、2016年の「TDC賞」を受賞されていますね。この作品はどのような経緯でつくられたのでしょう。

- 小林:

- 卒業制作のテーマを模索している時に、「正倉院御物図」というものの存在を知ったんです。明治8年に、正倉院の収蔵品を再記録するために制作された図譜なのですが、これがものすごくユニークで。描かれている宝物が一体何に使われたものかはわからないけれど、「かたち」として眺めるとすごく面白い。立体物もすべて平面で描かれているので、正体不明さに拍車がかかってるんです。

面白いですね。

- 小林:

- これをヒントに、自分が空想した宝物の図譜をつくったら面白いかも? と思ったのが制作のきっかけです。せっかくやるなら、「正倉院御物図」がつくられた当時の技法に極力近づけたいと思い、学校の先生に相談して、絵柄を描く本は喜多川歌麿(江戸時代に活躍した浮世絵師)の作品などの修復も手掛けている表具師さんに依頼しました。当然何個もつくるわけじゃないので、描く時は一発勝負。何度も何度も練習して臨みました。画材も、岩絵具や水干絵具、胡粉など日本画を書く時に使われる画材を使って……。

変な質問かもしれませんが、卒業制作でそこまでする人って、他にいたのでしょうか。

- 小林:

- 平面で魅力的なものをつくることだけがグラフィックデザインの役割ではないので、学生とはいえ一人のデザイナーとして発信するからにはグラフィックデザインの視点だからこそできることを探る必要があると思いました。乱雑に氾濫する情報や歴史の積み重ねの中で埋もれてしまっているものの中にも、「優れたもの」がたくさんある。それを新しい世代の人たちにできるだけリアリティを持って知ってもらうために「空想」というロマンを感じる要素を入れて、出力ではなく原本製本で、そして当時の技法のまま描くことが必要不可欠だと思ったんです。結局、マンパワー的に僕が当てられる光はこの「正倉院御物図」と、後ほどお話しようと思っている「紋帳」だけでしたが、この作品をきっかけにこうした運動が広がり、忘れられたものに光が当たることを願って制作していました。

会社に依存しない、という考え方

それにしても、会社員時代はかなり忙しかったんじゃないですか。

- 小林:

- そうですね。充実感はあったものの、どうしても会社と家の往復になってしまう。正直、そういう状況が「辛いな」と思うこともありましたし、やりたかった仕事なのに「辛い」という感覚を持ちたくないなぁ、と。僕に限らずそう思っている人は多いと思うのですが、体力的にも精神的にも具体的な対策を打つことは難しい、というのが正直なところだと思います。

たしかに。

- 小林:

- 日々の仕事を誠実にこなしつつも、デザイナーとして精神的に会社に依存しないためにはどうしたらいいか? 気がついたら、そんなことを考えるようになっていました。

会社に依存せずに働く。よっぽど強い信念を持たないと、忙しさの波に飲み込まれてしまいそうですね。

- 小林:

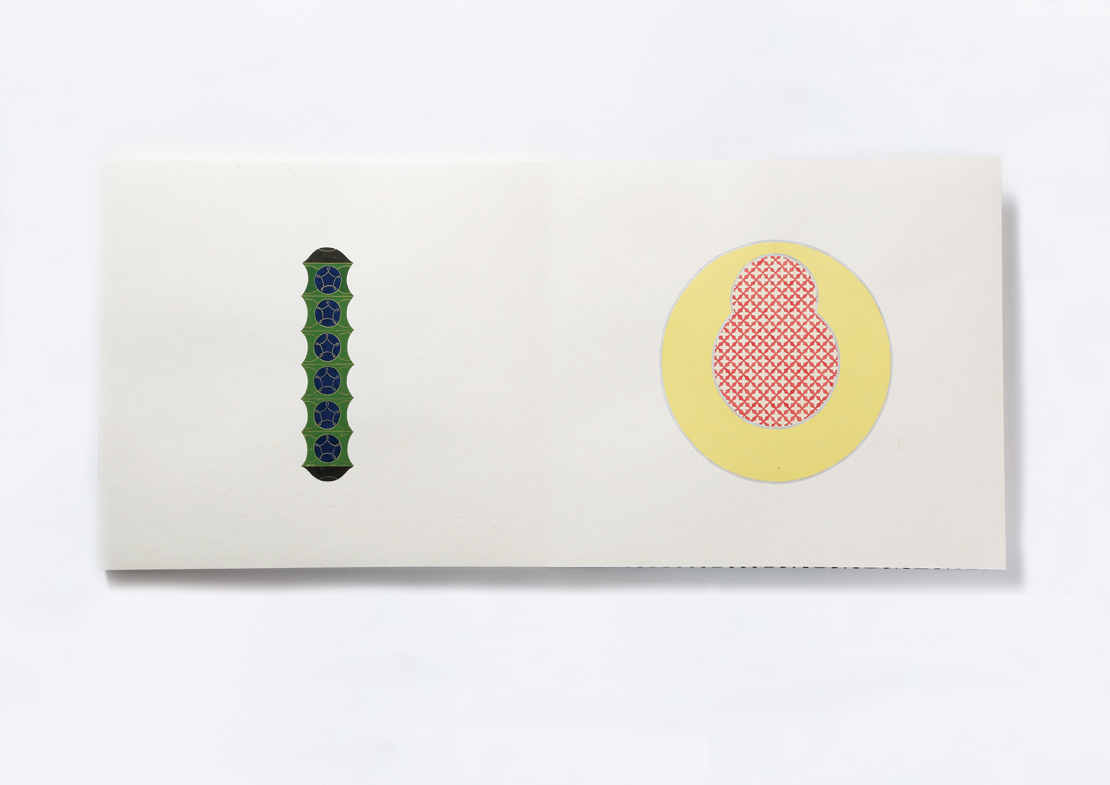

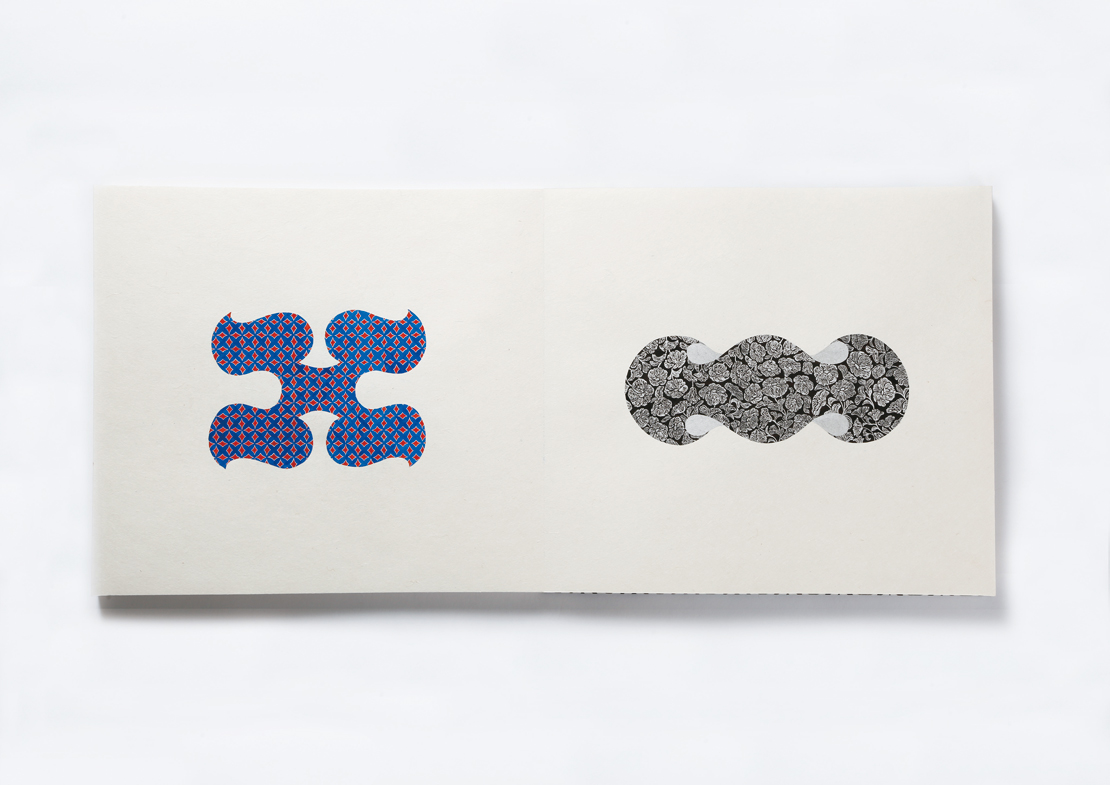

- その危機感はありました。自分はもともと大学院に行きたいという気持ちがあったから、「ひとり大学院だ!」ということで、「1日ひとつ、小さな作品をつくろう」という目標をたてました。仕事から帰宅後、寝るまでの時間を使って毎日コツコツ続けて。150個くらい作品がたまれば、卒業制作くらいのボリュームになるじゃないですか。先ほどお話した「忘れられたものに焦点を当てる」という思想もあって……そうして出来たのが、自主制作作品の「平成話紺名紋帳」なんです。

すごい。

- 小林:

- 企業に勤めていても、時間を管理していけば何かしら1年でひとつはかたちになるということが分かったので、翌年も手描きの作品を張り合わせた「Graffiti/Stickers」という自主制作作品をつくりました。これらの作品を見てくれた方に「今度うちで展覧会やってよ」と声をかけてもらったり、パピエラボさん(東京・神宮前にある、紙と紙にまつわるプロダクトを取り扱うショップ)から仕事を依頼していただいたり。周りにいる“眼の良い人”たちが認めてくれはじめたことが自信になって、「いけるかも」って。こういう流れで独立を決意したんです。