文:大熊健郎(CLASKA Gallery & Shop "DO" ディレクター) 写真:馬場わかな 編集:落合真林子(OIL MAGAZINE / CLASKA)

Profile

大熊健郎 Takeo Okuma

1969年東京生まれ。慶應義塾大学卒業後、イデー、全日空機内誌『翼の王国』の編集者勤務を経て、2007年 CLASKA のリニューアルを手掛ける。同時に CLASKA Gallery & Shop "DO" をプロデュース。ディレクターとしてバイイングから企画運営全般に関わっている。

フィリップ・ワイズベッカーさんが描く世界は生活のすぐそばにある「普通のもの」ばかり。建物やトラック、家具、道具類、はたまた釘やネジといった金物まで、ささやかで慎ましい働き者のオブジェたちだ。華美なものは何ひとつなく、誰もが見過ごしてしまうようなものだけれど、彼の手にかかるとそのネジひとつが魅力的な存在感を持って立ち現れる。

そんなワイズベッカーさんと親しくさせて頂くようになったのをいいことに思い切ってあるお願いをしたことがある。ピアノの絵を描いてもらえないかと個人的にリクエストしたのだ。わがままな申し出を快く承知してくれ、数ヶ月後にグランドピアノを描いたドローイングが届いた。本当に嬉しくて早速額装して家にある古いピアノの上に飾った。

ただ実を言うと僕は送られてくるのはてっきりアップライトピアノの絵だと想像していた。ワイズベッカーさんはきっと彼が描くトラックや家具のように、ほぼ直線で構成されたアップライトピアノの方が好みだと思っていたし、僕自身もアップライトピアノのかたちが好きだった。

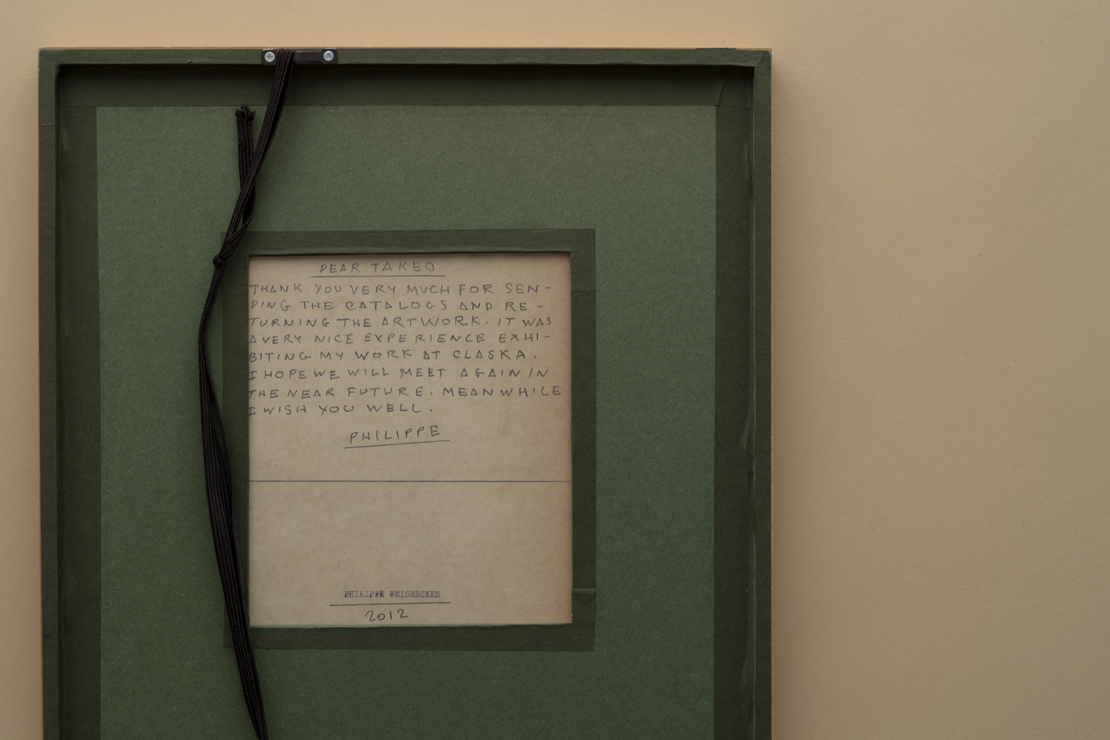

それからしばらくして、見覚えのある筆跡の封筒がポストに届いていた。封筒を開けると茶色い紙にワイズベッカーさんからのメッセージが書かれた手紙だった。ふとその手紙を裏返すと、なんと赤茶色のアップライトピアノが描かれているではないか。彼がそのことを知る由もないはずなのに僕の家にある中古ピアノとそっくりだった。

グランドピアノは優雅で華やか、そして少し艶かしくて素敵だけど、どこか非日常的な存在感がある。それに比べるとアップライトピアノには家具のような、少し邪魔だけどいつもそばにいる相棒のような親しみやすさがある。ワイズベッカーさんが描くのはやっぱりアップライトピアノがふさわしいと僕は思ったのだった。

生活のピアノ

住宅街を駅に向かってぼんやり歩いていると、ピアノの音が聴こえてきた。思わずハッとしてその場に立ちすくんだ。誰かが練習しているのだろう。拙い演奏だったけれど不思議と胸に迫る。バイエルかな、ツェルニーだったかな。子どもの頃をなんとなく思い出した。

小さい頃、母親が家でピアノを教えていた。だから半ば無理やりピアノを習わされたのだが嫌でしょうがなかった。一刻も早く外に遊びに行きたかったから。友達と雑木林を探検しに、池にザリガニを捕まえに行きたかった。退屈なピアノの練習なんかさっさと終わりにして。

その頃は、近所のあちこちからピアノの音がよく聴こえてきた。ハノンやテクニック、バイエルにツェルニー30番、音大に通う人の家からはショパンやバッハが。ピアノの音は、誰が気にとめることもなく、ごく普通に、暮らしの中にあった。ピアノはどこに行ってしまったのか。

偶然耳にしたピアノの音に強く反応したのはなぜだろう。ピアノの曲ならCDやデジタル音源でいつも聴いている。ただの郷愁なのだろうか。いやそれだけじゃない。僕が聴いたのは、いや聴きたかったのは、なんということのない普段着のピアノの音、「生活のピアノ」だったのだ。

前の回を見る <