文:大熊健郎(CLASKA Gallery & Shop "DO" ディレクター) 写真:馬場わかな 編集:落合真林子(OIL MAGAZINE / CLASKA)

Profile

大熊健郎 Takeo Okuma

1969年東京生まれ。慶應義塾大学卒業後、イデー、全日空機内誌『翼の王国』の編集者勤務を経て、2007年 CLASKA のリニューアルを手掛ける。同時に CLASKA Gallery & Shop "DO" をプロデュース。ディレクターとしてバイイングから企画運営全般に関わっている。

以前インテリアショップで働いていた時、本屋の真似事をしていたことがある。家具を展示したフロアの一角に本の売り場をつくり、デザインやアート系の本から哲学書まで自分の気に入った本を直接出版社から仕入れて並べていた。意外にも好評で常連客も少しずつ増え、それに伴って本の売り場も拡がっていった。本を通じてお客さんと話をしたり、知り合いになったりすることがとにかく楽しかった。

「民藝」を知ったのもその頃である。用美社という出版社の本を扱うようになり、『少年民藝館』や『原点民藝』といった本に出会ったのがきっかけだった。用美社はとてもユニークな出版社で、その社名からもわかるように民藝関係の本はもちろん、大竹伸朗、山口薫、村井正誠、野見山暁二、小林健二、砂澤ビッキなどなど、決して派手ではないが独特の世界観と存在感をもつ作家たちの作品集を多く出版していた。

その頃、僕が夢中になっていたのは海外の家具の世界である。90年代半ばのヨーロッパは家具がファッションの世界に最も接近した時代だったと思う。当時、その「モードな家具」の世界を牽引していたカッペリーニ社の展示をミラノサローネではじめて目にしたときの強烈な印象たるや。日本の家具を取り巻く状況とは全く違う華やかでクールな世界の存在に興奮し、熱狂しないではいられなかった。ただそれから毎年のようにデザインコンシャスな家具を見せ続けられればどうしたって食傷気味になる。「デザイン」に疲れてしまったのだ。民藝に出会ったのはそんな時だった。

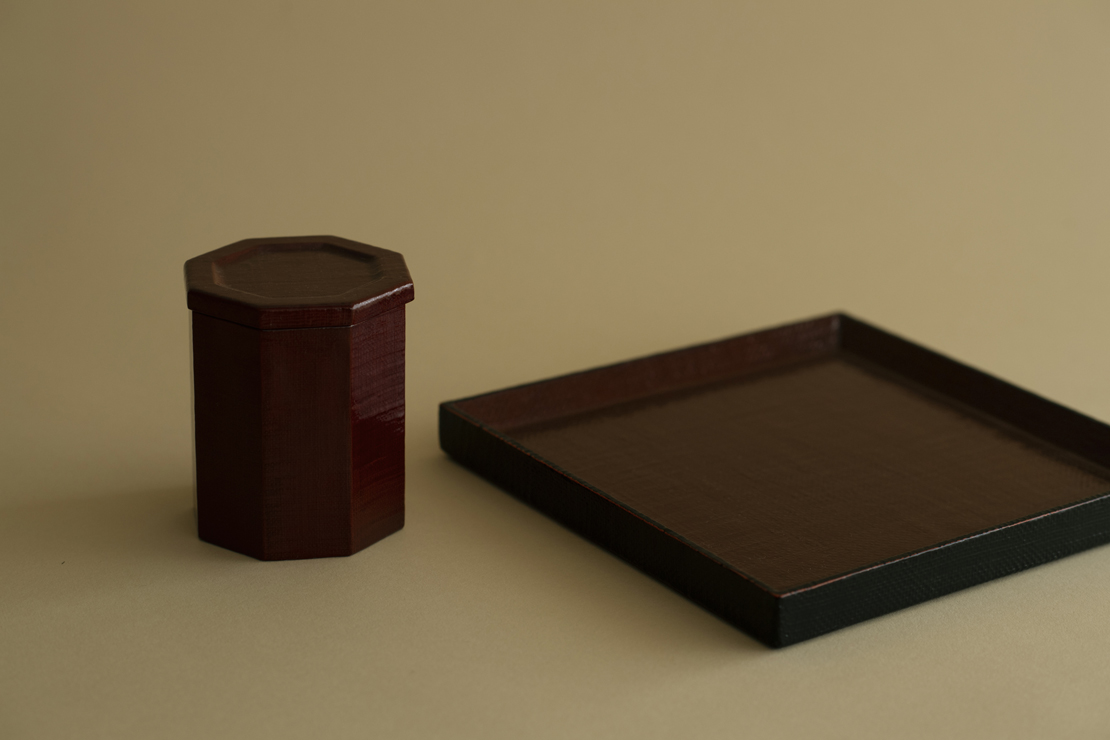

写真の漆器は島根の松江で活動されていた漆工の石村英一さんの作品。石村さんの漆器をはじめて目にしたのは10年以上前のことで、それも本の売り場がきっかけで知り合った松江在住のTさんの案内で「出雲民藝館」に連れて行ってもらった時だった。畳敷きの小さな売店コーナーの片隅に置かれた四角いお盆が目に入り手に取ると、シンプルなかたちながら麻布の目の表情やその力強い存在感に惹きつけられた。それは僕が思い描いていた民藝のイメージそのものだった。

石村さんの工房が市内にあると聞き早速訪ね、麻布張りの行程のこと、また英一さんが若い頃に民藝の思想に強く感化され、松江に来訪した河井寛次郎らに直接指導を受けた話などを聞かせてもらった。「石村塗物工房」は元々松江の伝統工芸として知られる「八雲塗」を扱う工房として先代が創業したそうだが、2代目となる英一さんの代になり、日常使いできる装飾性を排したシンプルで堅牢な漆器をつくるようになった。むろん民藝の影響があったからこそだろう。その英一さんも2012年にお亡くなりになり、現在3代目として長男の石村稔さんが継いでいる。

この蓋物のかたちや表情を見るたびにいい仕事だなあとうっとりしているのだが、やはり道具は使ってこそ価値も増すというもの。どう使うか、これは美しい道具を手にした者に課された使命、ならばその使命に報いられないならそれを持つ資格はないと言われても仕方あるまい。そう思い立ったもののすでに2年以上経過してしまった。まだまだ器量が足らず面目ない次第で……。