東京で暮らす4組の家族を、定期的に取材。

さまざまな「かぞく」のかたちと、

それぞれの家族の成長と変化を

これからは“思い出の味”からも辿ってみたい。

写真:笠井爾示 文:大平一枝 編集:落合真林子(OIL MAGAZINE / CLASKA)

かぞくデータ

須賀澄江さん(82歳・母方祖母)

笹木千尋さん(34歳・孫・主婦)

取材日

Vol.1 「誰も入れぬ固いもので結ばれた、孫と祖母の物語」/2019年7月

Vol.2 「夫を亡くして百ヶ日。『日が暮れると寂しいの』」/2020年4月

Vol.3 「母の突然の死から13年。家族の心の穴を埋めようと必死だった日からの卒業」/2020年9月

Vol.4 「母を亡くした姉妹。とけた誤解と今後の夢」/2021年1月

かぞくプロフィール

澄江さんは生まれ育った江戸川区葛西から離れたことがない。一男二女に恵まれたが、長女、次女を相次いで亡くす。昨年夫を看取り、現在は長男とのふたり暮らし。孫の笹木千尋さんは、次女の娘。千尋さんは高校時代に両親が離婚し、父のもとで育つ。うつ病の母は、実家である澄江さんのもとで暮らしたが、41歳で急逝し、祖母と孫は互いの家を自転車で往来しながら、現在に至る。千尋さんは29歳で結婚。夫の転職により6月中旬より千葉に移住するため、葬儀屋のバイトを辞めたばかり。

2年前のVol.1では、当時80歳の澄江さん自ら台所に立ち、にぎりこぶしほどの大きな小豆ときなこのおはぎをこしらえ、もてなされた。

今は、パーキンソン病が進み、日によっては歩けない日もあるという。

コロナ禍で対面取材がままならぬ今、私達は考えた。

澄江さん千尋さんに限らず、誰にも思い出の味はある。二度と出会えない味も含めて、舌の記憶から家族を語ってもらうのはどうだろう——。

「令和・かぞくの肖像<舌の記憶>」はこのような経緯で生まれた。これから、時折食を切り口にしたドキュメントを綴ってゆく。

いなり寿司、うな丼、焼きそば、ひじきにおでん。澄江さんの話になると、いつも千尋さんの口からは、おいしそうな料理の名が次々出てくる。うつ病の母は父と離婚後、澄江さんのいる実家に戻ったがまもなく急逝。父に引き取られた千尋さんら三人姉妹のために、澄江さんは始終料理を届けてくれていた。

企画を聞いて、千尋さんは真っ先に唐揚げを思いついたらしい。

さっそく澄江さんに「取材のためにつくってくれない?」と頼むと、「最近は体調が悪くて難しい」。ならば自分で、と思い立つ。あらためてコツをたずねると。

「特別なものも入れてないし、こだわりなんてなにもないよ。私の料理のコツはひとつ。たくさんつくること。それだけだよ」

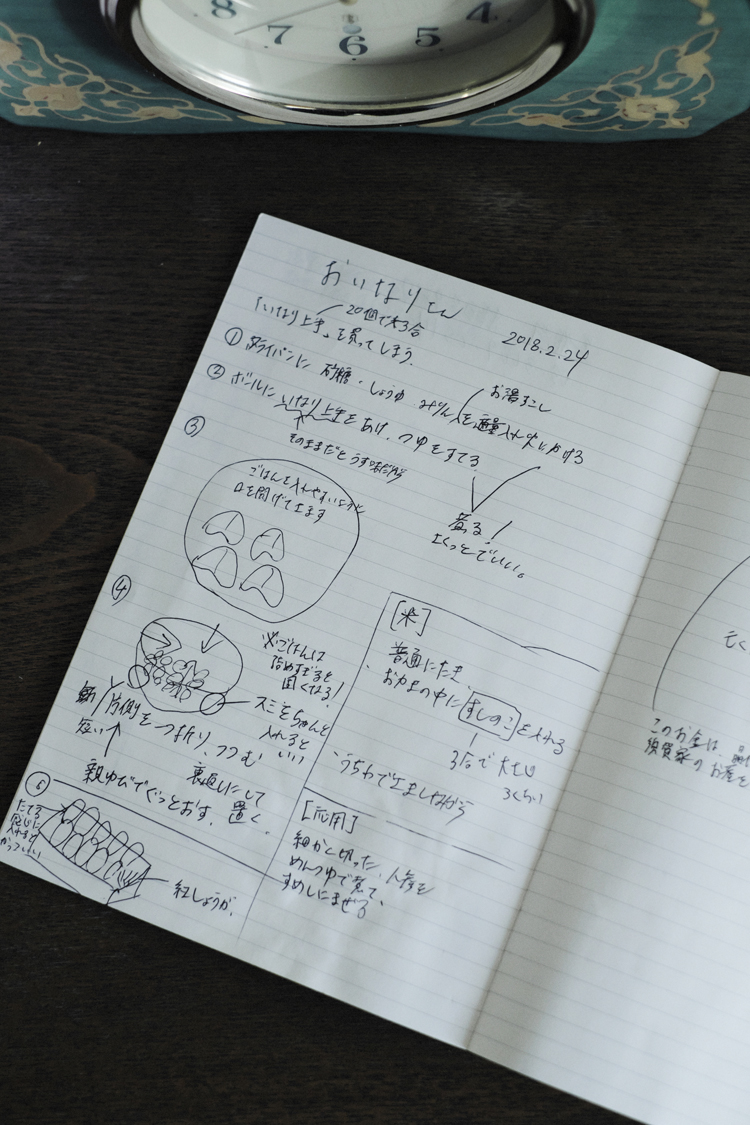

5年がかりの『おばあちゃんノート』

この日千尋さんは、朝から大量に鶏を揚げ、大きな菓子箱に詰めて我々を出迎えた。

「祖母はいつもこの2倍はつくります。2、3キロは揚げていたのかも。祖母のは私の4個分で1個。塊が大きいんです。どうやって中まで火を通してたんだろうって、久しぶりに自分でつくってあらためて凄さに気づきました」

学校から帰ると、空き箱に詰められた大量の唐揚げが台所に届けられている。父と3人姉妹はそれをぺろりと平らげた。「若かったんですね。みんなおばあちゃんの唐揚げが大好きでした」(千尋さん)。

唐揚げは不思議な料理だと思う。自分ひとりのためにはつくらない。誰かに喜んでもらいたい時にしか登場しない家庭料理だ。澄江さんも孫を思って3キロの肉と格闘したんだろう。

「下味は醤油とにんにくと生姜だけ。酒もみりんも何もいらないっていうんです。それを前夜から漬けておく。ただし、生姜もにんにくも絶対にチューブはだめ。それだけは頑なに言いますね。祖母はチューブを信用していないんです。冷奴に生姜をちょっとのせるだけでも、必ずすりおろしますから」

薬味の香りがしっかり効いて、カリカリの表面の香ばしさが後を引く。それはそれはおいしい唐揚げだった。

「祖母の台所はエアコンもなくて。暑いところでよくあんなに大量に揚げていたな暑かったろうなって思います」

独身時代からつけている通称『おばあちゃんノート』がある。じつは唐揚げのレシピもそこにある。

「おばあちゃんが生きているうちに聞いとかなくちゃと。おいなりさんは立てて詰めると見栄えがいいとか、詰め方まで書き留めました。思いついた時にしか聞かないから2年くらい空くこともあり、飛び飛びなんです」

冠婚葬祭での振る舞い方のメモまである。本来教えるはずの母がいない千尋さんのために、暮らしの知恵やマナーを授けようとしたんだろう。ノートに踊る文字とイラストから、祖母と孫の穏やかで優しい時間が透けて見えた。

しかし、じつは祖母の差し入れを食べられるのもあと2週間なのである。千尋さんから、住み慣れた葛西を離れ、夫の転職に伴い千葉に移住すると取材直前に聞かされた。

「祖母のいる葛西を離れないこと」を、夫との結婚の条件にしていた彼女がなぜ——。

涙禁止から、大号泣の夜へ

「夫がもっと自然のあるところで暮らしたいと。祖母の体調も心配ですし、最初は大反対で離婚の話まで出ました」

本当なら彼は故郷の大分に帰りたい。だが、彼女の祖母への強い思いも理解している。

最大限の譲歩で房総半島に決まった。その後、現地で転職先を探した。

「この取材で自分を内観しながら少しずつ気づいたのですが、私はもう母から卒業できる、と思ったんです。私は祖母を通して母を見ていた。今こそ母親への執着を手放す時がきたんじゃないかって」

大きなきっかけは二人の妹と2年ぶりに飲み明かした夜にあった。

Vol.4『母を亡くした姉妹。とけた誤解と今後の夢』にもあるように、三女の奈々さんはいち早く結婚し二児の母である。幼い子を預け、姉妹三人だけで会うことが久しくなかったが、来る8月、次女晶代さんの挙式が決まった。そのウエディングドレスの下見に三人で出かけ、葛西の居酒屋で食事。まだ語り足りず、コンビニでお酒を買って千尋さんの家で深夜2時まで飲み、泊まっていった。

パックのしらすをつまみに缶ビール数本とワイン一本が空く頃、奈々さんが突然こう言うなりさめざめと泣き出した。

「お姉ちゃんたち、お母さんいなくて寂しくないの?」

仲良し姉妹が母の話をする時は、涙は禁止という暗黙のルールがあった。泣いても悲しみのやり場がなく、辛いだけだとわかっていたから、三人で無理して冗談を言いあい、笑いに変えて母の話を終えていた。

だが、その夜は違った。

「寂しいよ。お母さんのことを考えない日はないよ」

「私だって会いたいよ」

妹につられて、二人の姉も泣き出した。

「ただただ、三人でわんわん泣きました。それまでは泣くときは帰宅してから各自で、という感じでした。でも思い切り泣いて、寂しいと言い合ったら、ああようやく私達泣けたなあと。こんな当たり前のことを、私達はなんて長い間我慢していたんだろうと思いました」

姉妹が泣いている時に仕事から帰ってきた夫は横のソファでぐうぐう寝ていたらしい。

「そういういい感じにずれた人なんです」

翌朝、腫れた目で次女が言った。

「きのうは神回だったなー」

もう大丈夫。私は、お母さんもおばあちゃんのことも気にせず、自分中心自分100%で生きていこう。千尋さんは、葛西を離れる決心をした。

澄江さんにどんなタイミングで言えばいいか、悩みに悩んだが、ある昼下がりお茶を飲みながら「夫に仕事をやめたいって言われてね」と切り出した。

ひととおり聞いた後、祖母はいつもの穏やかな調子で答えた。

「これからは若い人中心で、がんばんなさい。もうおばあちゃんは大丈夫だから。十分感謝しているから」

千尋さんは思い出した。長女をがんで、次女をうつで突然亡くしたこの女性は強い人だった ——。

仮にそれが精一杯のやせ我慢だとしても、背中を押す愛情だと受け止め、振り返らずに前を向いて行こう。

「だから私、おばあちゃんというよりお母さんからやっと離れられるんです」

大きな瞳に強い光が宿る。

おばあちゃんノートにおいしいレシピをもっと書き足そうと、あれこれねだると、最近は澄江さんにこう言われて煙に巻かれてしまうそうだ。

「今の人はそんな手間ひまかけなくていいのよ」

苦労は自分だけでいいと、言いたいのだろうか。それとも、もう教えることはないから若いあなたは自分の思うまま、自由に生きてゆきなさいと、言いたいのだろうか。答えは澄江さんだけが知っている。

<笹木千尋さんの「舌の記憶」>

おばあちゃんの唐揚げ

一口大に切った鶏もも肉に、すりおろしたニンニク・ショウガと醤油で下味をつけ、一晩漬ける。片栗粉をまぶし、中〜強火で中に火が通るまでじっくり揚げる。